Revolver entsteht seit 1998 im Kollektiv mit jeweils ganz unterschiedlichen „Arbeitstiefen” der Herausgeber*innen und Redaktionsmitglieder. Es freut mich, dass für diese Ausgabe mit Johanna Schorn, Leo Geisler und Sebastian Ladwig eine jüngere Generation die kommissarische Chefredaktion übernommen hat (diese Aufgabe rotiert). Das hat sehr gut geklappt und ist womöglich Anfang eines weitergehenden Generationswechsels, wer weiß.

26 Dezember, 2021

Revolver 45

19 Dezember, 2021

Gegen die Sehnsucht?

14 Dezember, 2021

Woran wir glauben

Dass wir so oft das, woran wir glauben wollen, für wirklicher halten als das Beweisbare, offenbart den paranoischen Charakter unseres Bewusstseins.

Vielleicht kommt uns die „Ergänzungskunst” Kino deshalb so selbstverständlich vor, weil jedes Erzählen als notwendiges Lückenfüllen zwischen zwei wahrgenommenen Zuständen beginnt.

13 Dezember, 2021

Die Bartelheimerin

Gestern träumte mir, ich säße in einem perfekten Kreis, mit hundert Anderen. Ich stand auf und hielt eine Trauerrede – auf meine Deutschlehrerin. Das Publikum war seltsam „hörig”; bald war ich selbst so bewegt, dass ich mit tränennassem Gesicht erwachte. Ich nahm mir vor, die Ansprache am nächsten Morgen aufzuschreiben und schlief wieder ein. Nun ist die Rekonstruktion von Träumen bekanntermaßen schwierig, aber ungefähr das Folgende könnte ich gesagt haben:

Das silbergraue Haar trug sie in kunstvoller Unordnung, wie hohen Wellengang, von Haarspray gefroren. Auf der Nasenspitze eine Halbbrille, von einem Kettchen gesichert, ein weißes Herrenhemd, elegante Hosen, glänzende Schuhe mit Absatz. Ihre Stimme war federnd-bestimmt, und konnte schneidend werden, wenn sie ihren Anspruch gefährdet sah von den Niederungen des Alltags. Mir gefiel ihr hoher Ton, ihre Unbedingtheit, die Verachtung für Faulheit im Denken. Auch ihr Witz war anspruchsvoll: Oft verstand ich die Pointen erst auf dem Nachhauseweg, ihr heiseres, beinahe tonloses Lachen noch im Ohr.

Sie entführte uns in das Reich der Sprache, las uns vor, gerne Thomas Mann, dessen „raunenden Konjunktiv“ sie liebte. Durch sie habe ich die Freude am Schreiben entdeckt. Einmal begann ich einen Aufsatz mit dem Ausruf „Oh, wie biegsam ist des Menschen' Maß!“ (oder ähnlich) und war mir sicher, den Bogen überspannt zu haben. Aber ihre Reaktion auf mein hohes Traben war wohlwollend, ermutigend. Sie wies mich auf Inkonsistenzen hin, aber gab mir eine gute Note. Und es schien ihr etwas zu bedeuten, wenn sich mir ein Text, den wir zu lesen hatten, nicht offenbarte – so dass ich mich verpflichtet fühlte, möglichst genau zu formulieren, warum. Wilhelm Raabes „Stopfkuchen” etwa quälte mich, und ich erinnere mich heute besser an meine Argumentationskette als an den Roman selbst. Auf der anderen Seite liebte sie es, uns für ein Buch brennen zu sehen. Mein vielleicht größtes Erlebnis damals war Rilkes „Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge”, dessen dichte schwebende Sprache für mich bis heute Vorbild ist. Ohne sie wäre ich nicht darauf gekommen, es zu lesen.

Es war die große Zeit von Dieter Dorn an den Münchener Kammerspielen, und wir waren dabei, entwickelten ein regelrechtes Premierenfieber. Gisela Stein haben wir bewundert, in „Glückliche Tage” von Beckett zum Beispiel, oder Rolf Boysen in „King Lear”. Hans Lietzaus Inszenierung von Barlachs „Der blaue Boll“ hat mich begeistert. Meinen Eltern riss ich das Feuilleton aus den Händen, am nächsten Tag, um Bernd C. Suchers Kritik zu lesen. Einmal sind wir mit dem Deutsch LK nach Wien gefahren, nur um eine neue Peymann-Inszenierung zu erleben („Der Sturm”, Shakespeare). Auch Lesungen haben wir veranstaltet – für eine, „gegen Fremdenfeindlichkeit”, habe ich das Plakat entworfen, und las Hyperion an Bellarmin, „So kam ich unter die Deutschen”, Hölderlin.

Sie fuhr ein rotes Goggomobil Cabrio, rauchte schlanke „Frauenzigaretten” und wohnte im Olympiadorf, ein schöner Ausläufer der Architekturutopien der 60er, in dem der Autoverkehr „unter Tage” war, während das „Dorf” mit sinnreich gestaffelten Terrassengärten wie ein Raumschiff wirkte, auf dem Pflanzen willkommen waren. Kurz vor Schluss, das heißt: Abitur, waren wir dort einmal mit dem Kurs zu Besuch. Ein wehmütiger Abend, an dem oft gesagt wurde, dass man bestimmt in Kontakt bleiben werde, auch wenn beide Seiten wussten, dass das unwahrscheinlich war.

Viel später, ich hatte gerade meinen zweiten Film gemacht, habe ich sie zur Münchener Premiere von FALSCHER BEKENNER eingeladen – weil ich dachte, ich hätte jetzt vielleicht etwas zu Stande gebracht, was eine Kontaktaufnahme rechtfertigt. Und sie kam. Nur nach dem Film war sie nicht mehr zu finden. Gerüchteweise ging sie, weil sie den Film nicht mochte, und auch wenn ich nicht sicher sein konnte, schmerzte es mich. Habe ich ihr damals geschrieben? Ich erinnere mich nicht mehr. Von ihr kam keine Zeile der Klärung, das weiß ich. Beim nächsten Versuch der Kontaktaufnahme erfuhr ich, dass sie gestorben war, im Januar 2013. Ihr Name war Lieselotte Bartelheimer, von uns liebevoll genannt: die Bartelheimerin. Ich hätte ihr gerne noch Danke gesagt.

30 November, 2021

Neuer Atem

Aber was einmal eine Stadt der Brachen war, in jedem denkbaren Sinne, ist heute doch weitgehend lückenlos und die Qualität dieser Füllungen lässt sehr zu wünschen übrig. Hans Stimmann, ein Senatsbaudirektor mit anhaltend schlechtem Einfluss, sprach einmal von dem „zahnlückigen” Grinsen, das er der Stadt austreiben wolle, und das scheint fast geschafft. Noch immer ist Berlin eine Stadt der Fragen, aber zu viele geistern schon zu lange durch die Straßen und das Vertrauen, dass es jemanden geben könnte, der sie nicht nur überzeugend politisch beantworten, sondern diese Antworten auch umsetzen könnte, ist in den vergangenen 30 Jahren nicht gewachsen, um es vorsichtig auszudrücken. (Leider macht auch das gerade neu gewählte politische Personal in dieser Hinsicht wenig Hoffnung.)

Natürlich, ich bin jetzt in einem Alter, in dem bestimmte Reserven der Begeisterung verraucht sind (ich werde 50 nächstes Jahr), die Toleranz für Dysfunktionales ist kleiner geworden und das alterstypische Gefühl einer Talfahrt lässt sich nicht mehr so leicht von vieldeutigeren Wahrnehmungen trennen. Aber auch abzüglich dieser subjektiven Eintrübung glaube ich, dass Berlin nicht auf der Höhe seiner Möglichkeiten ist und einen neuen Atem braucht, eine neue Vision, die nicht ständig von der Wiederholung oder Wiederherstellung alter Größe fantasiert, sondern anerkennt, dass 2025 etwas grundsätzlich anderes sein wird als 1890, 1925, 1990. Vielleicht ist „Vision“ auch das falsche Wort. Zu oft wurden menschenfeindliche Konzepte so etikettiert. Sagen wir besser: eine gemeinsame Vorstellung von einer besseren Zukunft.

Was könnte das konkret heißen? Dieser neue Sauerstoff, wie ich ihn mir vorstelle, folgt eher keiner ästhetischen Idee, jedenfalls nicht in einem herkömmlichem Sinne. Natürlich würde die Stadt damit auch anders aussehen, aber als Folge eines bestimmten Prozesses und bestimmter Weichenstellungen, und nicht, weil man sich „Gestaltungssatzungen“ oder dergleichen gibt. Stadt wird in Berlin heute viel zu stark von den „Gehäusen“ her gedacht, anstatt die weichen Faktoren, Menschen, ihre Bedürfnisse, Neigungen und vor allem Beziehungen in den Mittelpunkt zu stellen. Das hat auch mit der gewohnten Langsamkeit von „Stadtwerdung“ zu tun: jede traditionelle Planung muss eine einigermaßen entfernte Zukunft meinen, weil die Umsetzung in der Regel Jahre dauert. Vielleicht hat es auch mit der sehr deutschen Zuneigung zu den Dingen zu tun, die man ob ihrer Haltbarkeit mehr bewundert als die Flüchtigkeit menschlicher Beziehungen. Aber was wäre, wenn es gelänge, in und für die Gegenwart Politik zu machen?

Für ein solches Verständnis, für die Stadt als atmende, temporale Skulptur, das fragile soziale Mobile der Interaktionen ganz normaler Menschen, fehlen die Begriffe, die Instrumente und Ideen. Wir müssten die Politik dafür „verflüssigen“ (um hier einen Begriff zu variieren, den die Piratenpartei einmal geprägt hat), und das Wissen, die Erfahrung, das Leben der Bewohner als politische Ressourcen begreifen. Nicht um sie nach der Art von big data zu berauben, sondern um ihnen etwas zurückzugeben und Verknüpfungen zu begünstigen, und das lokaler, spezifischer und spontaner als je zuvor.

Wir brauchen deshalb ein neues Gleichgewicht zwischen den zu gestaltenden Aufgaben, dem spezifischen Ort und den zur Verfügung stehenden Mitteln in der Zeit. Alles muss ausgerichtet werden am light touch eines klimagerechten, nachhaltigen und gemeinnützigen Wirtschaftens, ja, aber wir brauchen auch ein Politikmodell, das flexibler ist als alle bisherigen. Leitbild muss die spontane, ephemere, nicht-in-Besitz-zu-überführende Stadt sein, im Kontrast zu der schweren, teuren und langsamen Pharaonenpolitik der letzten 777 Jahre, in denen das dynamischste Element die Spekulation war. Wir müssen die Angst verlieren vor dem Provisorischen, dem Wechselhaften und Unsteten, und ich meine Berlin eignet sich für diesen Spurwechsel besser als jede andere deutsche Stadt.

Das soll nicht heißen, dass alles künftig nur noch in Zelten stattfindet. Aber es würde ganz sicher bedeuten, dass Neubau die Ausnahme und Umbau, Zwischen- und Umnutzung die Regel werden müsste, zum Beispiel. Und auch, dass die Stadtverwaltung viel stärker als bisher als „Veranstalter“, aber eben nicht als das eigentliche Ereignis auftreten sollte. Das könnte zum Beispiel heissen, dass das, was heute temporäre Ausnahmen sind (wie zuletzt im ICC) Teil eines permanenten Programmierens oder meinetwegen „Kuratierens” ist, in dem sich die Stadt als Ressource, Koordinator und Veranstalter einbringt, um dem, was gerade „Stadt findet” zu seinem Recht zu verhelfen.

Wie wäre so etwas zu bewerkstelligen? Ich glaube, die skizzierte Idee von Stadt würde nicht zuletzt einen Quantensprung in der digitalen Vernetzung voraussetzen. Nicht ein Internet der Dinge, nicht das kommerzielle Metaverse, das alle Lebensbereiche durchdringt (und vergiftet), sondern ein ziviles, öffentliches „Para-Berlin”, das wie Borges' berühmte Landkarte größer ist als die Wirklichkeit, und auf sie zurückwirkt. Offen, open source, work in progress. Aber auch im realen Raum bräuchten wir andere Werkzeuge der Beteiligung. Ich könnte mir zum Beispiel Laienpolitiker vorstellen, eine Art Schöffenamt, das aleatorisch bestimmt wird...

(wird fortgesetzt)

24 November, 2021

Silberblick

Revolverkino #9 im Gropius Bau

Wir haben es alle als Wahrheit akzeptieren gelernt, dass UdSSR und USA Antipoden waren und in gewisser Weise bis heute sind. Natürlich ahnten wir immer, dass diese im öffentlichen Bewusstsein verankerten Gegensätze in erheblichem Umfang Produkt propagandistischer Anstrengungen sind. Aber wenn nicht alles täuscht, hat sich bis heute, im vierten Jahrzehnt nach Ende des „Kalten Krieges“, keine wesentlich differenziertere Erzählung etablieren können. Dabei haben die beiden Mächte einige Verwandtschaften aufzuweisen, was den kulturellen „Silberblick”, das Schielen auf den Anderen, mindestens zum Teil erklärt. Inspiriert von der Ausstellung „The Cool and the Cold”, in der Spiegelungen und Parallelen in der Bildenden Kunst beider Länder eine große Rolle spielen, möchte Silberblick das Bild mit drei überraschenden Filmpaaren komplizieren und ergänzen.

15.12.2022

19 h

WILD RIVER (Elia Kazan, USA 1960, 110 Min.) OV

&

21.30 h

DIE ABENTEUER EINES ZAHNARZTES (Похождения зубного врача, Elem Klimov, UdSSR 1965, 82 Min.) OmeU

16.12.2021

19 h

COMING HOME (Hal Ashby, USA 1978, 127 Min.) OV

&

21.30 h

FLÜGEL (Крылья, Larisa Shepitko, UdSSR 1966, 85 Min.) OmeU

17.12.2021

19 h

NORMA RAE (Martin Ritt, USA 1979, 114 Min.) OV

&

KLEINE VERA (Маленькая Вера, Wassili Pitschul, UdSSR 1988, 128 Min.) DF

– wir zeigen die deutsche Synchronfassung (!)

---

Revolverkino im Gropiusbau, Niederkirchnerstraße 7, 10963 Berlin.

Es gilt 2G-Plus (Geimpft/Genesen PLUS tagesaktuelles Test-Zertifikat). Der Eintritt ist frei. Tickets via https://tickets.kbb.eu/kbb.webshop/webticket/

10 November, 2021

Weiße Splitter

In steinerner Schönheit lag sie, ausgestreckt auf dem billigen Gartenstuhl, den der Vormieter auf dem Balkon zurückgelassen hatte. Die Plastikbespannung würde auf ihren Schenkeln das bekannte Muster hinterlassen, Druckstellen eines empfindsamen Steines. Sie ist so seltsam, dachte er. Mühelos fähig, die Zeit anzuhalten. Mit sanftem Klingelzeichen unterbrach die Mikrowelle den Strom seiner Betrachtungen. Er wandte sich langsam ab und verzog das Gesicht: Muskelkater war die hinreißend triviale Erklärung des Arztes gewesen. Er hatte sich nie für sportlich gehalten und dass ein defekter Fahrstuhl so reale Auswirkungen auf sein Leben würde haben können - amüsierte ihn.

Er öffnete die Mikrowelle und sog den zuverlässigen Geruch der Fertiglasagne ein. Wenn Erinnerung eine Landkarte war, die über die Nase erschlossen wird, dann hatte er das menschenmögliche getan, den Kontinent zu verlassen. Zwei Gabeln, zwei Servietten. Sein Schritt knirschte auf dem lückenhaften Fliesenboden. Helena hatte unmerklich aus ihrem Ruhezustand in eine Haltung gefunden, die ihr die Nahrungsaufnahme gestattete. Sie verzog keine Miene. Das Essen verlief pragmatisch: Auf das Abtrennen eines mundgerechten Stückes folgte gründliches Kauen. Es war sein geheimes Vergnügen, das mimische Vokabular ihres stoischen Gesichts zu deklinieren.

Der Abendhimmel hüllte sich in Pelz, bevor aus feinziselierten Wolkentieren verwechselbares Dunkel wurde. Das leise Vibrato eines Nebelhornes erzählte vom Meer. Er genoss den leisen Schmerz, den seine Schenkel aussandten. Sechs Stockwerke dachte er, vielleicht drei Meter das Stockwerk, eine Stufenhöhe von 15 Zentimetern, also etwa 20 Stufen das Stockwerk, macht 120 Stufen. Morgenzeitung: 240 Stufen, Frühstückseinkauf, die Besprechung mit Nyva, Zweiter Einkauf, Spaziergang: allein gestern war er 720 Stufen älter geworden, mindestens. Die Treppen zum Büro nicht mitgerechnet. Ein Stück Pizza = 15 Minuten Cardiostep drohte das Fitnessstudio um die Ecke - diese Lasagne konnte er sich wirklich leisten.

Dann geschah etwas Unerwartetes. Helena würgte, rang gespenstisch heiser nach Luft, um wenig später in ein hysterisches Lachen auszubrechen. Er erhob sich, würdigte sie keines Blickes und schwang sich mit einer Jugendlichkeit, die nichts als Behauptung war, auf ihr Fitnessfahrrad. Für eine kurze Weile bearbeitete er das verstaubte Tretgerät mit lächerlicher Vehemenz. „Du weißt es schon die ganze Zeit”, schrie er plötzlich. „Von Anfang an hast du es gewusst.”

Sie lagen sich jetzt keuchend in den Armen. Fliesensplitter in seiner Armbeuge, dachte sie. Kleine weiße Splitter. Er redete von der elektrisierenden Spannung ungeteilter Geheimnisse und davon, dass sie, trotz allem, ein offenes Buch für ihn wäre. Sie stellte sich vor, wie er, stockend zwar, aber erfüllt von unerbittlichem Wissensdurst, in ihrem Buch läse und die langweiligen Stellen einfach übersprang. Wahrscheinlich würde er nicht zögern, mit seinem Bleistift blöde Zusammenhänge herzustellen, „sein Buch” daraus zu machen, wie er das noch mit den größten Heroen ihrer Bücherkiste machte. „Einfach gehen” sagte er jetzt. „Einmal das Melodram ungedacht und unbenutzt lassen.” Aber sie wusste keinen Weg aus dem Mikrokosmos ihres Denkens und wollte keinen wissen.

Er neigte zu Experimenten. Auf dem Küchentisch hatte er eine Batterie leerer Orangensaftkartons aufgestellt, die er mit einer Schere geköpft hatte, so dass man Zeuge blühender Schimmelkulturen wurde. Garten nannte er dieses Unterfangen, das den Tisch unbenutzbar machte und darüber hinaus für einen männlichen Geruch sorgte, den nur er „apart” fand. Heute, nach genau 26 Tagen, sollte es sein neuestes Experiment ein exaktes Ende finden. „Wenn eine Ameise ein Schneckenhaus erforscht,” sagte er, „sieht sie sich mit der kontinuierlichen Verengung ihrer Perspektive konfrontiert. Das macht den Rückweg zur Offenbarung”. Im Nutzlosen war er Meister. „Aber wir bemerken das Schneckenhaus gar nicht.” „Schneckenhaus” sagte sie sanft und biß tief in seine Unterlippe. Es tat weh. Aber war es wirklich? „Der Wind durchquert mich”, dachte er, „nichts hält mich auf.”

Am Morgen des 27. Tages erwachte er im Netz ihrer Blicke, gefangen. Es musste Liebe sein.

---

Fundstück aus der Studienzeit, geschrieben ca. 1998 für den Erzählband „Liebe”, herausgegeben von der Abteilung Dramaturgie an der HFF München.

26 Oktober, 2021

City Hall

Ein seltsam eindimensionaler Film, in dem die wie gewohnt spektrale Wiseman-Perspektive nur Redundanzen hervorbringt. Mir war, als würden mich alle Protagonisten des Film belehren wollen, worauf wieder andere mit Belehrungen antworten. Zu besichtigen ist jedenfalls ein im höchsten Maße ideologischer Raum, der durch die Setzungen der Regie noch weiter verengt wird. Zu sehen und zu hören sind beinahe ausschließlich offizielle Sprechakte: Sitzungen, Komitees, Pressetermine. Es gibt kaum einen Moment, der Widersprüche offenbart, kaum Nebenvalenzen, keine Blicke in die Werkstatt der Politikmaschine. Wir sehen nicht, wie die Reden des Bürgermeisters geschrieben werden zum Beispiel, erleben keine strategischen Absprachen, keine Ablaufproben oder auch nur protokollarische Konflikte. Sehen nichts vom Scheitern der großen Vorsätze, nichts von den Problemen der Stadt. Nichts ist im Werden, kein Argument wird auf der Zunge geboren, kein Satz kommt dem anderen zu Hilfe. Alles ist immer schon formuliert, ist immer schon Rede und Rechtfertigung. Anscheinend will der Film Schützenhilfe geben. Und anders als etwa in Wisemans großartigem STATE LEGISLATURE (2007) findet der Film auch keine Protagonisten, denen man länger als nötig zusehen will. Walsh, Bostons Bürgermeister, ist zwar oft im Bild, aber zu fassen bekommt man ihn nicht. Es gibt ein, zwei Momente, die ihm verunglücken - etwa wenn er Alkoholismus mit Kriegsdienst vergleicht, was er mit dem offenbar quer durch die Gesellschaft akzeptierten Mantra, Trauma müsse in Erzählung verwandelt werden, gerade noch auffangen kann - aber seine teigige Art, „progressive“ Formeln wiederzukäuen, kennt weder Glanz noch Scheitern. Enttäuschte Liebe macht bekanntlich überkritisch, aber fest steht, dass mir alle früheren Wiseman-Filme (mindestens sieben Filme habe ich gesehen), mehr gegeben haben.

23 Oktober, 2021

Hebelwirkung des Herzens

Einmal war in der Grundschule von der Hebelwirkung die Rede, und weil wir in Bayern waren, hatte die Lehrerin zwei Maßkrüge mitgebracht und füllte sie - ein Zugeständnis an unsere Jugend - mit Wasser. Ich sollte den Krug so lange wie möglich in der gestreckten Hand halten, in Konkurrenz zu einem zweiten Kind, das den Bierkrug nah am Körper tragen durfte. Die Kraftprobe war zu meiner Überraschung kurz, die ausgestreckte Hand war für mich (obwohl „Stärkster der Klasse“) nicht lange durchzuhalten, im Gegensatz zu der körpernahen Haltung. Das Experiment hat sich mir eingeprägt. Ich finde, es lässt sich gut auf die künstlerische Arbeit übertragen. Sich mit einer Last vom eigenen Schwerpunkt zu entfernen hält man nicht lange durch, das ist die Hebelwirkung des Herzens. Und umgekehrt: nur wer bei sich bleibt, wird die großen Gewichte stemmen können.

12 Oktober, 2021

Angst vor dem Leben

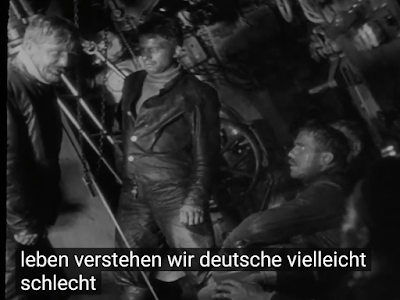

In Gustav Ucickys protofaschistischem U-Boot-Film MORGENROT (1933) fällt einmal der Satz: „Zu leben verstehen wir Deutsche vielleicht schlecht, aber sterben können wir jedenfalls fabelhaft.“ Der Satz pointiert etwas, was den Nationalsozialismus – und in gewisser Hinsicht überhaupt „deutsches Denken”– stark geprägt hat: die Angst vor dem Leben als einem ungeregelten Jetzt, und dem Wahn, mit dem Fluchtpunkt auf den Tod hin zu „endgültigen Lösungen” zu kommen, mit Ewigkeitsanspruch, Ruinenwert und Auschwitz.

Die Messe ist gelesen

Daran musste ich denken, als ich bei einem Kinobesuch letztens die neuesten Trailer für Filme sehen musste, die das sogenannte Arthouse derzeit mit Demutsgesten und „guten Absichten” prägen. Ist die Religion des 20. Jahrhunderts wirklich so auf den Hund gekommen – oder hat sich das Publikum verzwergt? In dem Spiegelbild, das die Summe dieser Filme von uns Zuschauern entwirft, erkenne ich mich nicht wieder.

11 Oktober, 2021

Straßensalz

*

Eine Szene aus MNJE DWADZAT LJET („Ich bin zwanzig Jahre alt”, Regie: Marlen Chuzijew, UdSSR 1965) .

03 Oktober, 2021

06 September, 2021

Dreierlei

Drei Thesen

Der Zuschauer hungert nach (Ent-) Äusserung, verlangt aber Gründe.

Früher oder später müssen sich Figuren- und Zuschauergefühle begegnen.

Am besten, man lässt im Zuschauer entstehen, was die Figur dann zeigt.

Drei Fragen an eine Figur

Wer bist du, wenn du (nicht) bist, was du sagst?

Wer bist du, wenn du (nicht) bist, wie du aussiehst?

Drei typische Fehler der Regie

Zu frühe Festlegung, zu enges Feld (eine Frage der Ehre)

Fixierung auf Fehler (der Parkour wird immer enger)

01 September, 2021

Falsch

Ja, die Filmgeschichte enthält im Übermaß „falsches Bewusstsein”. Aber lohnt es, auf diese „weichen” Stellen zu fokussieren und das Kind gewissermaßen mit dem Bade auszuschütten? Dass der „gesellschaftliche Fortschritt“ jeweils andere Elemente und Szenen als „überwunden“ identifiziert, die Maßstäbe sich also stetig verändern, sollte die Empörung relativieren. Und die Reibung selbst spricht dafür, dass diese inkriminierten Bilder und Töne brauchbar sind als Markierungen, die fortschrittliche Sache also gewissermaßen erst verhandelbar machen. Eine ikonoklastische Revolution des Kanons – mit dem Ziel, bestimmte Filme zum Verschwinden zu bringen – kann schon deshalb niemand wollen. Natürlich muss Filmgeschichte immer wieder neu geschrieben und perspektiviert werden – aber die Forderungen, mit denen jetzt Manche Argumente der dogmatischen Linken aufwärmen und außerfilmische Ansprüche – nach Repräsentation zum Beispiel – über ästhetische Erfahrungen stellen, nehmen das Medium nicht ernst genug, finde ich. Warum den Blick verengen, wenn man das Bewusstsein weiten kann?

29 August, 2021

(Wieder-) Gesehen [16]

SEA OF LOVE (Harold Becker, USA 1989)

Alles ist hier Spiel und Spiel im Spiel, die Schauspieler werfen sich Bälle zu (Pacino, Barkin, Goodman, Jenkins ...), der Leichtsinn ist ansteckend bis in die kleinste Nebenrolle, es fliegen Funken wie bei einem Live-Auftritt. Gleichzeitig ist die Handlung weder lose noch heiter. Das freie Spiel und der Serienkiller-Plot verhalten sich wie die Aquarellfarbe, die sich wolkig-transparent im Wasser löst, aber die dicken Konturen des Ausmalbildes nicht zum Verschwinden bringen kann. Dieser Kontrast gibt dem Film etwas zweischneidiges, frivoles, aber Becker (und seinem brillanten Drehbuchautor Richard Price) gelingt das Kunststück, daraus eine Stärke zu machen. Immer wieder eine Freude.

10 RILLINGTON PLACE (Richard Fleischer, GB 1971)

Der „dokumentarische” Gestus ist dem Genrekino nur scheinbar entgegengesetzt, jedenfalls in den Händen von Richard Fleischer wird daraus ein doppeltes Unbehagen. Die Tatsachen nehmen das Filmbild in Haftung, engen es ein, zugleich befreien sie den Erzähler im Zwischenraum, weil er die belegbaren Fakten auf beinahe beliebige Weise verbinden kann und sich nicht um jene Wahrscheinlichkeit kümmern muss, auf die der Zuschauer die „reine” Fiktion gerne verpflichtet. Diese Paradoxie - gerade weil es wirklich geschehen ist, muss es nicht wahrscheinlich sein - rückt den Film noch näher an den Alptraum. Richard Attenborough spielt den „Creep“ stilbildend mit weicher Stimme und englischer Höflichkeit, seine pathologische Mordlust schleicht sich an („to creep”) und entlädt sich in der Intimität des engen, schmutzigen Hauses, dessen Alberich er ist.

HUD (Martin Ritt, USA 1963)

Wie so viele Newman-Figuren ist auch Hud einer, der sich verschwendet. Wofür genau, bleibt offen. Der Film macht Erklärungsangebote entlang des damals populären Modells „Patriarchen und ihre nach Liebe schreienden Söhne” (Elia Kazans EAST OF EDEN und Douglas Sirks WRITTEN ON THE WIND grüßen herüber), aber die Fronten sind zu klar, die Qualitäten zu eindeutig verteilt, als dass die Situation ins Rutschen kommen könnte. Newman ist auf dem Gipfel seiner Schönheit, sein „römisches” Profil zieht unsere Blicke an, aber bei aller Spielfreude bleibt sein Charakter gefesselt. Nur mit der von Patricia Neale gespielten Haushälterin Anne entsteht ein ambivalenter drift, sie ist ein ebenbürtiges Gegenüber, das Huds (oder Newmans) nihilistischem Wirbel die Stirn bieten kann – schade dass sie die gerade Linie, die das Drehbuch zeichnet, nicht stärker durchkreuzen darf.

NORMA RAE (Martin Ritt, USA 1979)

Martin Ritts unbedingter Professionalismus, seine Liebe zum „gut Gemachten” verdeckt manchmal, was für ein unerhört guter Schauspieler-Regisseur er war. Sally Field ist eine Offenbarung in diesem Film: eigensinnig, lebenshungrig, solidarisch, kämmt sie den Alltag gegen den Strich der Südstaaten-Kleinstadt, in der alle (unter vormodernen Bedingungen) in der Textilfabrik arbeiten. Auch wenn der politische Furor eher gedämpft wirkt – vielleicht ist die formale „Stabilität“ dem reaktionären Gegenwind geschuldet, mit dem Ritt (der in den 50ern ein Opfer der Blacklist war) immer rechnen musste – ist NORMA die erstaunliche Ausnahme eines klar pro-gewerkschaftlichen Films im amerikanischen Kino. Unbedingt sehenswert.

DRUK (Thomas Vinterberg, Dänemark 2020)

Zu meiner Überraschung hat Vinterberg einen guten Film gemacht. Ein bewegender, trauriger, stellenweise sehr witziger Film, der den Dickens-Satz „Für die Lebenden ist es nie zu spät” zum Schwingen bringt. Die Frage ist dann natürlich: Lebst du noch? Mad Mikkelsen überzeugt als „untoter” und erst recht als wieder zum Leben erweckter Lehrer, der seine bleierne Gegenwart im Schulterschluss mit seinen Freunden und Kollegen zunächst im Rahmen eines „alkoholischen Experiments”, später aber (gerade noch rechtzeitig) aus eigener Kraft zum Tanzen bringt. Dass die Ekstase der Schlussszene von einer bejahenden SMS der vermeintlich verlorenen Liebe flankiert wird, habe ich bedauert, weil der „Ausgang” des Films so ohne Not verengt und das sehr funktionale Verhältnis des Films zu den Frauenfiguren noch einmal bekräftigt wird.